СОДЕРЖАНИЕ

Выпуск

1

12 марта, 2018 года

Можно открыть нажатием курсора

Константин Назин

КТО ОСВОБОДИТ ВЕЛИКОГО УЗНИКА

Учитель сообщает нам об одном интересном эпитете сердца – Великий Узник. Именно так, с заглавных букв. Чтобы получить эпитет «Великий», нужно обладать огромными умениями, способностями, мастерством. Эпитет «Узник» от того, что весь этот бесценный дар невозможно реализовать. Так что же нам даровано под названием сердце? «Сердце есть Беспредельность» [5 п.591 с.310]. Но как Беспредельность превращается в Узника?

. Елена Войнова-Богородицкая.

Роза Сердца Матери

Человеческое сердце ещё не выразило себя полностью.

Мы никогда ещё не постигали и даже не понимали степени его сил.

(Е.П. Блаватская. "Разоблачённая Изида". Том I. Наука)

Вы знаете многих последователей Высших Учений,

но разве они прилагают их в жизни? Наоборот,

жестокосердие и себялюбие их поразительны!

Значит, рассудок заглушил сердца

(Сердце 427)

Не мысля о Высших Мирах, разве возможно

выглянуть в окно тесного дома?

(Сердце 333)

Ничто не может пособить сердцу, если оно

не захочет предаться чувству и ощущению

(Сердце 298)

Автобус остановился на перекрестке. Теперь нужно было дождаться своего времени для дальнейшего движения. А пока идет ожидание продолжения пути рассматриваю вид за окном. Забор, из цемента, покрашенный в голубой цвет с балясинами розового цвета. Он привнесен в пейзаж дороги по проекту городской власти. Над ним возвышается часть старого деревянного дома. И вдруг взгляд неожиданно выхватывает символ равноконечного креста. Он сделан в качестве внешнего украшения на доске у самого основания крыши. Каждый символ отделен от другого консолями*. Доска и сами консоли старые, полностью выцвели, приобрели серый цвет, но от этого, аккуратно выпиленные символы равностороннего креста, смотрелись еще более четко, все вместе чем-то напоминающие своеобразное ожерелье. «Следует очень внимательно относиться к символам. Они, как сокровенные иероглифы, хранят сущность великого Мироздания» [4 п.437 с.205]. Получалось, что вот так просто, на небольшом городском перекрестке, на выцветшей от времени доске молчаливо «звучал» один из величайших символов Мироздания. Одновременно с этой картиной городского пейзажа, память являет воспоминание об этом символе из только что еще раз прочитанной книги Николая Константиновича Рериха «Алтай-Гималаи». В своих записях о символе креста Николай Константинович размышлял, находясь на плато Чантанг. О чем и сделана запись: «Повсюду знаки креста. И старые монгольские монеты несторианских ханов – с крестом, и над древним буддийским монастырем под Пекином – крест, и на чепраке седла – крест, и налобник уздечки снабжен крестом. Даже и на камнях Ладакха и Синьцзяна – кресты. Несториане и манихеи широко прошли по Азии. На фресках монастырей – кресты, на узоре кафтана, на четках, на бусах, на ладанках – тот же крест. Не свастика со струями огня, но равноконечный вечный символ жизни» [1 с.410].

Это перепутье дорог с символом равноконечного креста ненавязчиво соединяло время и пространство. Просто, в гуле автомобильных звуков, асфальта и солнечного дня произошло что-то очень важное, потому что внутренний мир откликнулся душевной теплотой, которая бывает не так часто, поэтому ценится особенно дорого. Словно, Учение шагнуло за границы своих листов, утверждая «сущность великого Мироздания», при этом не обращая внимание на шум современных моторов. Центром жизни всегда было и есть сердце. Живая Этика об этом говорит, что издревле сердце называлось перекрестком и изображалось равноконечным крестом. Вот и на этом перекрестке дорог, правда, неизвестно каким умельцем и когда, был размещен главный символ жизни, отображающий в своей сути не только жизнь на Земле, но всего Мироздания.

Древнерусские нательные кресты

скандинавских типов, XI-XIII вв

А вот в руках небольшая книга, на желтой обложке которой ровным серебряным цветом написано «Сердце» (слева) и таким же цветом обозначена дата 1932 со знаком «Майтрейя Сангха» («Община Майтрейи»). Желтый цвет обложки точно соответствует сути книги – ты держишь маленькое солнце. Но это только до того момента, пока книга не прочитана до конца. В конце, а, может быть, и раньше появляется ощущение как размеры этого солнца увеличиваются по мере знакомства с каждым из параграфов. Но главное, что приходит понимание того, что у тебя самого пульсирует такое же солнце.

В психологических приемах есть такой метод, когда для определенного понятия или слова предлагается дать ассоциацию, чтобы попытаться раскрыть его смысл чуть шире, своеобразнее. Это чем-то напоминает любимую игру Будды в слова. Возможно, это она и есть только получило немного другое название и чуть поменялся ее смысл. Так вот, закрыв последнюю страницу этой книги, я и задал сам себе такое задание: «Какое слово могло бы выразить точнее всего суть сердца в этой книге?». И первой же ассоциацией было слово «труд». Дальнейшие размышления уточнили этот выбор.

Наш уникальный аппарат, названный сердцем, обладает в своем потенциале качествами для продвижения в Беспредельность и «сердце есть микрокосм Сущего» [5 п.277 с.152]. Кто мог создать такой аппарат? Только Те, Кто уже обладают качествами Беспредельности в своем творческом Сердце и могут ее дарить другим, в чьих Сердцах живет Сущее как неограниченная реальность. Это Великие Труженики Вселенной. Но как Они достигли такого уровня? Только через труд. А само наше сердце создавалось для чего? Для труда. Познание Истины достигается через что? Через труд. Утеряв нить правды, и чтобы вернуться на путь Истины, что нам нужно? Праведный труд. Чтобы преодолеть свое несовершенство, что нужно? Труд. Чем будем помогать Общему Благу? Трудом. Чем сплетем серебряную нить с Иерархией? Трудом. Чем зажжем собственное сердце? Трудом. Благодаря чему услышим Голос Учителя? Благодаря труду. Труд бьется в основании нашего сердца с момента его рождения. Сердце не живет без труда. Сердце не пробуждается, не устремляется, не поднимается, не пламенеет без труда. Воспитание сердца – труд. Красота – результат труда. Любовь – результат труда. Культура – результат труда. Подвиг – труд. Какая награда ждет духовного труженика? Еще более сложный труд. Сердце – труженик от малых шагов до тружеников дальних миров. Космос наполнен трудом. Мироздание – неустанный труд. Да и каждый стук сердца чем-то напоминает это слово – труд-труд… Наконец: «Качество труда открывает врата сердца» [5 п.406 с.213]

Чтение… Нет, всё-таки точнее будет, – беседа. Беседа с этой книгой выявляет противоположные чувства. Одни – возвышенные. Другие тяжелые. Это стыд и боль, особенно когда осмысливаешь глубину связи своего сердца с Пространством, в которое вонзаются рожденные тобой невысокого уровня мысли, чувства, желания, страсти. Если в обыденной жизни случайно оброненная бумажка, порой, вызывает чувство неловкости, то сколько таких «бумажек», то есть низких мыслей и чувств, можно набросать, намусорить, за день, в Пространство?.. Это не поддается счету, особенно когда не отдаешь себе отчета о происходящем в своем внутреннем мире, если считаешь, что ничего особенного не происходит в Пространстве от твоих мыслей и чувств. Здесь уже не идет речь о неловкости, а о стыде своего беспробудного невежества. Учение же поворачивает тебя лицом к процессу, за который ты ответственен. В этом нет насилия, но и нет никакого заигрывания с тобой, потому что тебе дано многое. Каждому из нас это многое дано, ибо каждый имеет сердце. «Невозможно передать, насколько ответственен человек за качество мышления. Сердце бьется беспрестанно, так же постоянен пульс мысли… Человек или творит, или разрушает» [4 п.141 с.71]. Неосознанность, она же невежество, чаще ведет к разрушению, а не к созиданию. До знакомства с Учением трудно говорить о какой-либо осознанности или о каком-либо понимании столь грандиозного предназначения человека и самого главного понятия – Жизнь. Значит, и перед лицом Пространства ты в огромном долгу. Отсюда и боль за содеянное.

Слева-направо: Елена Войнова-Богородицкая . И в моем сердце огонь; Святослав Рерих. Распятое человечество (эскиз) 1939; Мария Иванова, Пламенный лотос

Не каждая искренняя беседа, это обязательно радость? Особенно, если ты для этой радости не сделал ничего. Осознавать низость своих мыслей перед Пространством и испытывать при этом радость, а не боль будет не совсем верным курсом и направлением для начала духовного выздоровления. Для кого и чего были сказаны слова Учителя о том, что боль дойдет до основания сердца. Не от осмысления ли собственной невежественной жизни появляется эта боль?! Радость станет особой мудростью только после того, как боль дойдет до основания сердца, ибо там исток света. После того, как будет непоколебимо выбран путь возрождения из пут невежества, а добро станет основой существования, а не временными вспышками или огоньками на болоте. Эта боль происходит от расчищения пути от самости, от тех тяжелых пут, в которые ты заковал свое сердце, тем самым лишив его света истинного предназначения. Ведь критически болезненное положение планеты произошло и от твоего невежества. Без честного осмысления содеянного не будет надежды на путь светлый, не появятся первые лучи сердца-солнца. И всё же прочувствованная собственная вина за содеянное бедственное положение планеты не загородит свет мужеству, благородному устремлению к лучшему, к желанию победить собственные уродливые порождения немалого количества, потому что в основании сердца заложена непобедимая мощь. Заложены Теми, Кто стал навсегда Победителями.

Беседа Учителя наполнена Правдой. Он ведет по ней. Вместе с Правдой Он делится и своей силой. Честность с самим собой одна из таких сильных граней. Именно при сильной сердечной боли от осмысления своего собственного разрушающего невежества звучит другой не менее сильный призыв: «Дерзай!». «Советуя дерзание, Мы предлагаем путь легчайший. Сердце знает истину этого пути. Нельзя указать сейчас другой путь. Явите дерзания!» [3 п.49 с.41] Боль и одновременно призыв к устремлению к Прекрасному, этот синтез, как неукротимый импульс к Новой Жизни. В этом сила Сердца, знающего путь боли и путь Света. Не случайно Учитель напоминал эпизод из Мистерий, когда испытуемому задавался вопрос: «Умеешь ли не бояться боли?». Отсутствие страха боли – победа над собой и над тьмой, ибо страх оружие тьмы. Если мы не будем знать Правды, если ею не будет наполняться наш собственный сосуд, то в чем будет состоять наша помощь Общему Благу? Учитель будет в кровавом поту спасать планету и человечество, а мы будем радоваться собственным иллюзиям. Тогда подтвердится сказанное слово, что нет большего слепого, кто не желает стать зрячим.

Интересный пример такой слепоты можно обнаружить в одной из реклам о сердце или все же о пиве?.. Сюжет незамысловат. Юноше по ошибке приносят посылку. Когда он успевает это понять курьер уже уходит. Тогда он решает сам отвезти посылку по нужному адресу. Для трудности пути добавляется дождь, но наш персонаж все же добирается по адресу и вручает пожилому человеку эту посылку – альбом с фотографиями. За кадром идет комментарий и все это еще визуально дублируется в видеофрагменте. Комментарий: «Все лучшее проявляется в нас, когда мы что-то делаем для других. Балтика ноль безалкогольная. Слушай сердце, потому что так правильно». Пожилой человек наливает в бокал пиво, передает юноше. Тот пьет. Пожилой спрашивает молодого: «Ну, как?». Молодой человек отвечает: «Супер!». Так что же должно правильно слушать сердце? Устремления к добрым делам для других или звуки наливаемого, пусть и безалкогольного, пива? Словно, чья-то недобрая воля создала вихрь из правильных цитат о духовном развитии человека и, одновременно, об убийстве правильного предназначения сердца, ибо наградой ему за такой труд служит пиво…

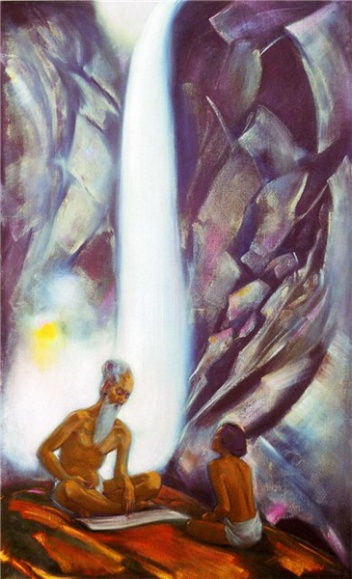

Священные слова (Слова Учителя) 1944 С.Н. Рерих

Учитель сообщает нам об одном интересном эпитете сердца – Великий Узник. Именно так, с заглавных букв. Чтобы получить эпитет «Великий», нужно обладать огромными умениями, способностями, мастерством. Эпитет «Узник» от того, что весь этот бесценный дар невозможно реализовать. Так что же нам даровано под названием сердце? «Сердце есть Беспредельность» [5 п.591 с.310]. Но как Беспредельность превращается в Узника? «При всеобщем поучении поймем ту разновидность людей, которая будет корчиться при упоминании сердца. Для них оно или ребячество, или, еще хуже, они думают, что взяли исключительное суждение о сердце, – получается: «Наше сердце, но не ваше». Таким образом бессменное вселенское сердце обратится в частную собственность… Всякое поношение сердца есть хула на духа Истины» [5 п.580 с.303-304]. Наша самость превращает сердце в частную собственность, тем самым делая его Узником. Свобода воли была дарована с первым ударом нашего сердца во Вселенной и не на каком этапе нашего пути этот великий закон никем, кроме тьмы, не нарушается. Наша свободная воля и самость строит каземат для собственного сердца, и никто более. «Свободная воля существует, и никто не будет отрицать ее… Дело в том, что воля может быть гармоничной с Силами Высшими или хаотичной, нарушая созидание… Свобода воли есть прерогатива человека. Но без гармонии с Силами Высшими она становится бедствием»

Пример рекламы наглядный показатель реализации хаотичной свободной воли, когда духовно правильные суждения сливаются в один бокал с пивом. Это уже бедствие. Такой кульбит с сердцем в рекламе, может быть, и выглядел бы только несуразным, если бы не слова Учителя о предназначении сердца и о катастрофе, если к сердцу не будет проявлено должного отношения: «Нужно помнить, что если сердце есть посредник с Мирами Высшими, то и меры поддержания сердца должны быть утонченными… Человечество болеет сердцем. Нужно прежде всего оздоровить сердечную сферу, конечно, если люди желают избежать катастрофы» [5 п.535 с.276]. В рекламе мерой поддержания сердца, получается, является пиво. Великое назначение сердца – быть посредником с Мирами Высшими, сводится к булькающей жидкости. Такая поддержка сердца ближе к катастрофе, чем к освобождению Великого Узника.

Тайна рождения нашего сердца остается пока Тайной. Но Учение позволяет нам понять из каких даров состоит оно. Сердце Беспредельно. Сердце микрокосм Сущего. «Нужно прежде всего напомнить о значении сердца как соединители миров. Огонь сердца разве не есть самый пространственный огонь» [5 п.73 с.47-48]. В работе Людмилы Васильевны Шапошниковой «Меч Мужества» написано, что человеком пока до конца не осознано, что «Красота есть единая и связующая категория для миров различных измерений, через которые мы проходим в своем эволюционном пути» [2 с.237]. Если Красота и сердце соединяют миры различных измерений, то в сердце должна присутствовать энергия Красоты, иначе как оно сможет выполнить свое назначение соединителя миров. Сердце чем-то напоминает известного персонажа русских сказок – клубок. В сказках он является проводником для героя в различные малодоступные места, помогает добыть ценности, получить знания. И наше сердце может продвигаться по заповедным местам Вселенной, добывая нетленные ценности.

Олег Высоцкий. Тайна

А из скольких нитей состоит наше сердце? Да и нити у него необычные. Они огненные. «Потому будем помнить о великом Огне и о здании огненном – Сердце! Ведь не сказка, но дом Духа!» [5 99 с.63]. Энергии Беспредельности, энергии соединяющие миры, энергии Красоты, энергии связи с Учителем и Иерархией. Учитель говорит: «Много солнц-сердец, и вселенная представляет систему сердец, потому культ Света есть культ Сердца» [5 п.62 с.40-41]. Получается, что наше сердце рождено во Вселенской Общине, в Общине Сердец Мироздания. Наше сердце рождено не в пустоте. Не в пустоте и живет. Не в пустое совершает свой Путь. И сам факт его рождения в столь необычных условиях, со свойствами, которыми оно обладает в своем потенциале, свидетельствует о том, что связь с Высшим Началом ему дарована изначально и естественно, как главная его основа.

Елена Войнова-Богородицкая

А вот еще дары сердца: «Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщаться к дальним мирам» [5 п.74 с.48-49]. Но и на этом не заканчивается список огненных нитей нашего сердца. Учение повествует о многих возможностях. Одним словом – Беспредельность.

И еще очень важное пояснение дает Учитель: «Поистине, ничто не повторено во Вселенной. Но все-таки самым индивидуальным останется сердце человека» [5 п.435 с.235-236]. Сердце каждого человека уникально. Поистине, творчество космического масштаба. И этому уникальному произведению еще дарована энергия свободы. Свобода воли и свобода выбора в размерах Беспредельности. Свобода сердцу дарована, потому что рождено Любовью, не знающей границ. Иначе не было бы свободы. Да и сама жизнь подтверждает это, так как мы видим, что человек может подняться до Архата и идти дальше, а может превратить свое сердце в Великого Узника, судьба которого может закончиться трагично. «Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим даром!» [4 п.92 с49].

Об основном законе Бытия, о кармическом законе, Учитель говорит: «Закон предвидел радость и преуспеяние, но не цепи. Так нужно понять закон основания жизни» [5 п.549 с.284]. Почему радость и преуспеяние? Не потому ли, что в основе нашего сердца заложены созидательные силы, открывающие, благодаря творчеству, Беспредельность. Вся живущая мощь в нашем сердце дарована Творцами, а, значит, в нем от рождения живет творчество. И наш Путь во Вселенной, это путь сердечного творчества. «Сердце по существу своему есть свыше действующий и дающий орган; потому в природе сердца всякое даяние… без даяния сердце не живет» [5 п.386 с.205]. Вселенская Община, нескончаемая цепь сияющих Сердец, творит и созидает на основе благородного огня самопожертвования. «Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования» [5 п.536 с.276]. Да, сердце бьется в каждой Индивидуальности, но трудится не для себя, а для Общего блага. Сердце не принадлежит нам, оно не наша частная собственность. Оно даровано для труда во Вселенской Общине. Если даже наше сердце не принадлежит нам, то о какой собственности мы можем вообще говорить, как на Земле, так и в Мироздании?! Если мы развиваем в себе бескорыстие, то разве при таком исполнении основ Бытия мы не реализуем настоящую свободу?

Елена Войнова-Богородицкая. Сердце - источник Света

Правда, Учение утверждает одну собственность для Мироздания, это чистое сердце. «Чистота сердца есть самая нужная собственность» [5 п.69 с.45]. В чистом сердце уже не живет самость, в нем живет чистый огонь, возвышенные энергии. Только в таком сердце нет, пусть и Великого, но Узника. Учение дает возможность Великому Узнику покинуть свои тенета добровольно, ибо замкнул себя Узник в них тоже добровольно. «Лишь привычками дитя стеклит сердце…» [5 п.367 с.195]. Мы все дети привычек. Противовес привычкам всегда была осознанность. Осознать значимость своего сердца и будет началом освобождения. «Сердце, при всем несомненном потенциале своем, не будет проявляться без сознательного импульса» [5 п.377 с.200]. В таком труде, по освобождению Великого Узника, огромную роль приобретают чувства. Научиться управлять ими задача нелегкая, но необходимая и выполнимая. Без работы над чувствами не будет продвижения. «Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую истину. Потому, когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувство сердца от похоти!» [5 п.391 с.207]. Поэтому и предпосылка для воспитания сердца тоже лежит в области чувств: «Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде всего полюбить мир сердечный или, вернее научиться уважать все сопряженное с сердцем» [5 п.398 с.209-210]. И любовь, и уважение – энергии высокого качества. Воспитание сердца идет по высоким ступеням. «Примем любовь как двигатель расширения сознания. Сердце не будет пламенеть без любви, не будет нерушимо и не будет самоотверженно» [5 п.243 с.136]. Не маленькую силу закладываем с первых шагов для духовного выздоровления, когда осознанно предпосылаем любовь для столь необходимой работы. Это самая высокая энергия и самая мощное чувство. (На фото слева: Игорь Анисифоров. Импульс)

В труде по воспитанию сердца нужно постоянно помнить основы, данные при его рождении. К такой основе относится чувство общечеловечности. «Не самость живет в сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиною эгоцентричности… Так сердце является поистине международным органом». Вот он созидательный потенциал нашего сердца – международная общечеловечность. Чувство общечеловечности абсолютно не значит, что мы не замечаем тех, кто находится рядом с нами, с кем встречаемся, работаем. Именно они будут проверять искренность наших чувств своими достоинствами и недостатками. А теперь честно посмотрим на самих себя в обыденные дни. В каком направлении текут наши мысли и чувства и, как следствия, дела и поступки в течении всего дня? Если честны с собой, то сможем правдиво ответить на этот вопрос и тогда день уже не покажется просто днем. Если день станет трудом по преодолению собственной самости, то день будет не маленькой единицей в нашей жизни. «Человечество нуждается в очищении существования. Так нужно начинать переустройство от очагов, от жизни каждого дня. Не нужно ждать движения целых народов, напротив, по всему миру вне народности, но личным началом будет исправляться жизненный принцип» [5 п.173 с.101]. Для такого труда понадобятся честность и мужество, то самое священное «мужество самоотвержения, открывающее сердце». Мы будем двигаться в глубь самих себя, чтобы вынести на поверхность лучшие огни сердца. Это может происходить в любой работе. Само качество труда содержит в себе красоту, а, значит, и высшую энергию.

Святослав Рерих. Трудимся ночью. 1939

Елена Войнова-Богородицкая. Путь к Сердцу

Невозможно сделать качественную работу, прежде, не улучшив свой внутренний мир. Красота будет ключом к сокровищам собственного сердца. Красота будет судьей наших мыслей и чувств, нашей жизни. Красота поведет к культуре сердца. Помощь в таком труде всегда будет рядом. Живя на Земле, мы тем не менее трудимся во Вселенской Общине, а потому никто не оставлен без внимания. «Рука Наша не устанет протягивать сердцу спасительную нить. Кто же может сказать, что Мы замедлили помощью?» [5 п.12 с.17]. Поэтому все наши усилия по очищению собственного сердца не канут втуне, ибо каждая очищенная грань сердца, это дополнительная связь с системой сердец Вселенной.

Для пробуждения сердца, для его возвращения на путь Истины, Учитель, особенно, на первых ступенях говорит о беседе с сердцем: «Так при сражении духовном нужно ко всему прибавлять каплю энергии сердца. Нужно это делать сознательно. Можно уговорить сердце действовать. Не следует смотреть на такие разговоры с сердцем как на ребячество. Так же как молитва действует, когда сознательна, так же мы заставляем сердце концентрировать энергию – это и будет лук напряжений… Но при начальном воспитании сердца нужно прибегать к беседе с нашим центром – так справедливо можно назвать сердце» [5 п.562 с.291-292].

«Беседы с сердцем» Рихарда Яковлевича Рудзитиса прекрасный пример серьезной работы по концентрации сердечной энергии. Напряжение сердца нужно для рождения Красоты, «по Нашему методу из напряжения родится Красота» [5 п.447 с.232-233]. Без красоты сердце не продвинется в Высшие сферы, не осмыслит творчество истинной Любви, не выйдет из тенет невежества. Поэтому и беседы с сердцем - это значительный труд. Но и в этом благородном труде по воспитанию сердца сохраняются законы соизмеримости и целесообразности. Учитель напоминает: «Неразумные полагают, что тренирование сердца и сознания можно произвольно ускорять, но эти аппараты должны быть приспособлены очень мудро и терпеливо, когда сознаем Беспредельность» [5 п.186 с.108]. Вот и еще одно важное качество потребуется в этой работе – терпение. Терпение в свою очередь «есть источник Благодати. Ничто иное не испытывает так сердце, как сознательное терпение» [5 п.479 п.248]. А мудрость зазвучит в нашем сердце, когда синтез мышления приобретет свою силу. Драгоценности нашего сердца захоронены так, что невозможно их взять насильно, украсть, захватить, добыть какими-то хитростями. Их можно только раскрыть в неустанном и честном труде на Общее Благо Вселенной. Свобода Великого Узника может быть связана только со Светом, с устремлением к Прекрасному, с дерзанием к лучшему.

Подошло время и автобус снова двинулся в путь. Останется ли символ сердца только символом или пробудит высокие огни в самом себе? Учитель достаточно сказал для такого пробуждения. Осталось открыть не только книгу, но и сердце. Отклик о желании свободы Великого Узника за ним…

________________________________

*Консоль (в архитектуре) — выступающая конструкция, которая опирается на стену только с одной стороны

Список библиографических источников

1. Рерих Н.К. Алтай-Гималаи. – М.: Сфера, 1999. – 528 с. – Серия «Держава Рериха»

2. Меч Мужества: к 80-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха / Автор и сост. Л.В. Шапошникова, – М.: МЦР, Мастер-Банк, 2008, – 536 с.: ил.

3. Агни Йога (Знаки Агни Йоги). – М.: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2008, – 600 с. – (Учение Живой Этики)

4. Аум. – М: Международный Центр Рерихов, 2019, – 416 с. – (Учение Живой Этики)

5. Сердце – М: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2012, – 464 с. – (Учение Живой Этики)